絶滅寸前…国産ヨットメーカー・岡崎造船が最後の一社になっても廃業しなかった理由

船乗り、とくにヨット乗りたちは、将来乗りたい船について話すとき、しばしば尊敬と憧れをこめてこう口にします──「いつかは岡崎」、と。この“岡崎”とは、国産ヨットメーカーの最高峰「岡崎造船」のことです。

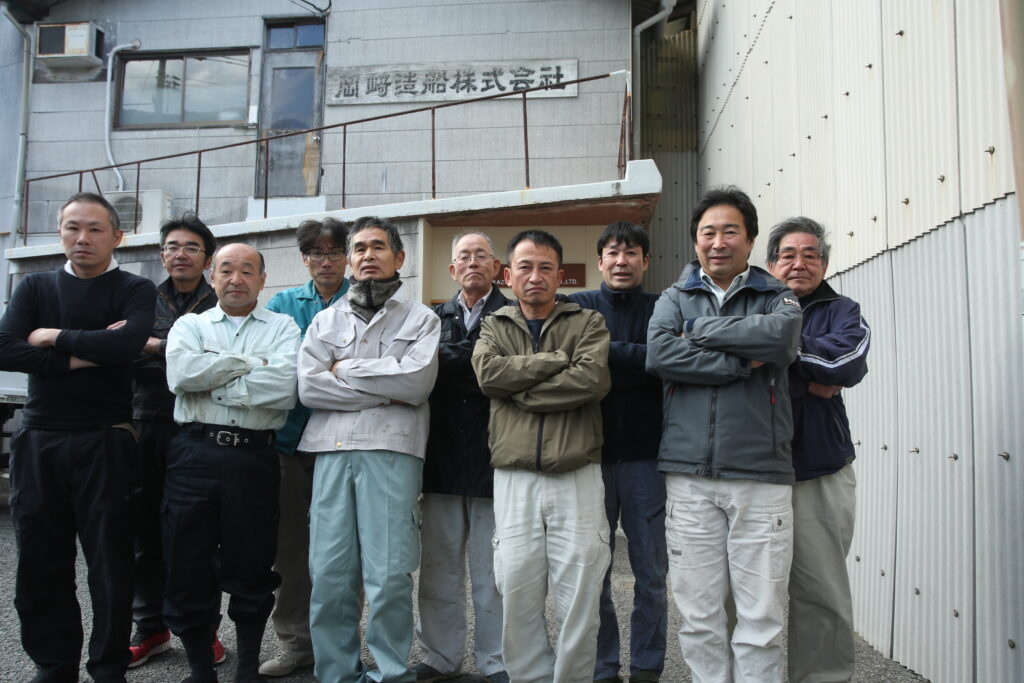

岡崎造船は、香川県小豆島にあります。1930年(昭和5年)の創業時から、高い技術力で鳴らしてきました。日本で数少ない大型艇のヨットビルダーといわれますが、実質的には最後の一社となっています。

その4代目を継ぎ、約10年にわたって切り盛りしてきたのが、代表・岡崎英範さんです。

「もともと岡崎造船は、私の曽祖父が創業しました。当時は、漁船などを中心に木造の和船を作っていたんです。戦後はヨット建造にも乗り出しました。その後、モーターボートや旅客船、交通艇なども手がけ、現在ではFRP(繊維強化プラスチック)製のヨットを中心につくっています」

老舗ヨットビルダー こだわりのヨットづくり

新艇を受注すると、岡崎さんはじっくりとオーナーと話し合います。岡崎造船が人気をほこる理由の一つが、手作業によるオーダーメイドの造船スタイルなのです。

「いろんな希望があります。ヨットの中に畳を敷きたい、車のように座って運転したいから運転シートをつけたい、肩まで浸かれるお風呂を設置したい……。オーナーの数だけ夢があって、面白いんですよ」

岡崎さんは、オーナーと話し、希望を聞きながら図面を書き直します。安全性を徹底しつつ、快適性を保ち、かつ丈夫で長持ちすることを前提に、オーナーの夢を叶えるためにはどうすればいいかを考えて「夢と現実のギリギリのラインを攻める」のが岡崎さんの流儀です。

図面が決まれば、ヨットづくりに取りかかります。まずは型を作って、内側に布のような形状のガラス繊維を貼り重ねます。そこにポリエステルの樹脂を染み込ませるとガチガチに硬化して、海面に接する船体の部分ができあがります。

この部分は、厚みがありすぎると重くなって走りにくく、かといって薄すぎると脆くなって危ないため、構造を計算しながら絶妙なバランスの厚みに仕上げていくといいます。

続いて、内側にキャビン(客室)をつくり、内装を仕上げます。さらにデッキ(甲板)を張り、備品や電気設備を取り付ければ完成です。

「船づくりは、大きなプラモデルのようなもの。大きなパーツをそれぞれ作って、組み立てていきます。自分が描いた図面が立体的に立ち上がり、形になっていくのを見るのは楽しいものです」

こうして、数々の名艇が生み出されてきました。1艇につき、かかる製作期間はおよそ3、4カ月ほど。1年間で作れる数は4艇ほどが限度なのだそう。

「オーダーメイドは大変だけれど、ほかにはない船ができるのがいいところ。オーダーに応えられたときのお客さんの笑顔が、この仕事の一番の醍醐味です。日本のヨット市場は外国産が主流となりつつありますが、国産ならではの良さもあるんですよ。たとえば、造船の風景を直に見られること。オーナーのみなさんは、時間ができると『進んでる〜?』と工房に見学に来られます」

「おお、できてきたね!」「あとちょっとだね」そう話しながら、完成を楽しみにするオーナーも多いとか。自分のヨットがどのように作られるかを見ることができるのは、安心感や信頼感にもつながると岡崎さんは言います。

まさに荒波をゆく…岡崎さん波瀾万丈の半生

幼いころから海のそばで育ち、船がいつも身近にあったという岡崎さん。家業である造船業を、いずれは継ぐものだと思いながら育ちました。工房の中ではたらいている社員たちとは、子どものころから旧知の仲。高校時代は、実家の造船所でアルバイトをしていました。

3代目の父と同じ大学へ進学し、タンカーなど巨大船の船舶工学を学んだのち、アメリカへ留学。さらに、オランダの設計事務所でもヨットやボートの設計を学びます。

帰国後、1989年に24歳で岡崎造船に就職しましたが、はたらき始めた矢先に暗雲がたちこめました。バブルが崩壊したのです。

「1990年代に入り、業績は目に見えて悪化しました。さらに追いうちをかけたのが2008年に起きたリーマン・ショックです。この時、顧客数が大きく減った上に、船の部品の値段が上がってしまい、1970年代のピーク時には国内に50社近くあったヨットの製造会社は次々と廃業に追い込まれました」

気が付けば、同業者は4社にまで減っていました。その1社だったヤマハ社は、同じく生き延びていたニュージャパンヨット社にヨット部門を委託して撤退。さらに同じく生き残っていたツボイヨットも2009年に廃業。その後、ニュージャパンヨット社も新艇の製造を一時中断し、コンスタントに新艇を作るのは岡崎造船、ただ一社になってしまいました。

壮絶な不景気の中で生き残った最後の1社

考え方によっては、市場の独占が叶う立場になったとも言えるでしょうか。当時の気持ちを尋ねました。

「同業者は仲間です。みんなが去っていくのは孤独でたまりませんでした。ヨット業界は大荒れで、うちももうボロボロでしたから、私も何度閉じようと思ったことか。でも、どうしても“やめる”の一言が言えなかったんです」

そう話す岡崎さんが4代目を継いだのは、逆風がいよいよ強くなり始めた2010年のことでした。3代目である岡崎さんの父と、その弟の専務が相次いで急逝したのです。

「それまで、私は普通の社員としてはたらいていましたから、経営に関しては何も引き継がれていませんでした。もう、えらい時にえらいことになってしまったんですよ」

廃業か、継続か。進退を迫られました。ここで会社を畳んでしまえば楽かもしれない。でも、今まではたらいてくれた社員はどうなる。先代たちが守ってきた家業は。そして、自分の家族は。「最後の国産や、どうか頑張ってくれ……!」──そんな顧客の声にも背中を押され、「やるしかない」。そう覚悟を決めました。

岡崎さんは、これまで取引のあった業者に連絡し、先代がどんな発注を、どんなふうに行っていたか、一軒一軒聞いて回りました。続いて着手したのが経費削減です。価格が高騰していた部品も海外メーカーと交渉し、仕入れ値を抑えた形で輸入することに成功しました。

「造船は乗る人の命を預かる仕事だ。間違いがあっちゃいけない。いいかげんなことは決してするな」──先代が残した教えを守りながら、作り続けました。

「ヨットは営業に行ったからといって売れるものではありません。できるのは、とにかく目の前の案件に必死で取り組み、実績と信頼をコツコツと積み上げること。ファンを増やして、買いたい方が門戸を叩いてくださるのを待つしかありませんでした」

支払いの日が近づいてくるたびに、気が滅入りました。「ここは待ってくれるかね?」「どうやって待ってもらおうかね?」と社員たちと話し合うそばから、新たな借り入れを考えなくてはなりません。もちろん銀行は貸し渋ります。頭を悩ませる日々が続いたと言います。

「それでもやめなかったのは、『あと20年で100周年やなあ…』と思えたから。苦しいし、辛いし、お酒の量も増えたし、肝臓のワルい数値もあがっちゃったけど(笑)。妻と3人の娘たち、社員のみんな、そしてお客さんの応援も支えになって、毎日クヨクヨするようなことはありませんでした。とにかく、100年を目標にがんばろか〜!と」

親子2代で、あるいは3代で、岡崎の船に乗るオーナーがいます。先代が乗っている岡崎のヨットに憧れて、自分も乗りたいと新艇を発注してくれるオーナーもいれば、一人で何艇も所有するほど愛してくれるオーナーもいます。

かつて造船所の周りを走り回っていた小さな子が大きくなって、岡崎のヨットに乗りはじめるのを、岡崎さんは見ていました。いまは彼の息子が造船所の周りを走り回っていて、『お父さんにそっくりやなあ!』と、職人たちが目尻を下げて眺めます。いつかこの子も、岡崎の船に乗る日が来るでしょうか。

日本の国産ヨットを未来につなぎたい。日本で理想のヨットに乗れるという船乗りたちの楽しみを残したい。だから、オーダーメイドのスタイルは変えない。大量生産はできないけれど、細く、長く、続けていけたらそれでいい。

岡崎さん率いる岡崎造船は、最後の国産ヨットメーカーとして荒波の中を進み続けました。

「諦めるな、なんとかなる」昔の自分に伝えたいこと

光が差したのは2013年ごろのことでした。日本経済はようやくリーマンショックの痛手から立ち直り、景気の回復とともにヨットの新艇の受注が増え始めたのです。「このへんから、やっと気持ちが軽くなりましたね」と岡崎さんはほほえみます。

いま、2020年のコロナ禍では“三密”をさけたアウトドアがブームとなり、マリン業界にも大きな追い風が吹きました。世界的にもヨットやボートの新艇、中古艇を問わず飛ぶように売れ、異様な船不足が続いています。

長年にわたってコツコツと老舗の名に恥じぬはたらきを続けてきた岡崎造船も、今、2年後の2023年まで予約が埋まりました。逆風と追い風をともに経験した今、「昔の自分に何か言葉をかけるとしたら?」と尋ねると、岡崎さんは迷わずこう答えました。

「地道に辛抱して、諦めずにやっていたらなんとかなるもんや!ですかね」

ちなみに、愛娘が同じ状況だったとしたら?と聞けば、少し考えて「もう全部やめて楽になったらええ。もう十分や……」。娘のことになると、優しい父の顔を隠せない岡崎さん。その言葉の内側に、これまでに味わった辛苦の深さが窺えました。

国産艇のパイオニアが今、夢見ること

2020年5月、岡崎造船は創業90周年を迎えました。2021年末の取材時には、「来年こそできるかなあ」と岡崎さんが口にしたのが「里帰りレース」のことでした。

これは岡崎造船の名物で、11月の2日間、岡崎造船で生まれたヨットたちが小豆島に続々と“里帰り”するのです。この日、小豆島の沖が岡崎の船で満ち、みんなでレースを楽しむのだと言います。

「もう20年近く、30回以上開催してきたレースです。オーナーたちはみんな顔見知り。レース期間中はくだらないことをいっぱい話して、お酒を酌み交わすんです。『よく走るよ!』『乗りやすいよ〜』なんて生の声も聞けたりするから、すごくうれしいですよ。最高のひとときですね」

船には、乗る人の性格が如実に表れます。いい面構えになって帰ってきた“我が子”を見て、そして大切に乗ってもらえている姿を見て、胸が熱くなると言う岡崎さん。近年は大型台風やコロナ禍の影響で中止になっていた里帰りレースですが、来年の開催を待ち望む声があちこちから聞こえています。

「オーナーさんたちと一杯飲みながら冗談を言い合える。そうした信頼関係を築くことが、仕事を幸せなものにするコツだと思う。といっても、はたらくのって大変だから、ずっと笑っているのは難しいけど……、小さな信頼をたくさん積み重ねた結果、最後にみんな一緒に笑えたらいいですよね」

何もかも忘れて、どんな仕事をしてもいいと言われたら、どうしますか?そう聞くと、岡崎さんはシャイな笑顔で答えました。「造船かな、やっぱり!」。

(文:矢口あやは)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。