韓国の人気エッセイが変えた人生。会社員からフリーの翻訳家に転身、鍵は「無理してまでやらない」こと

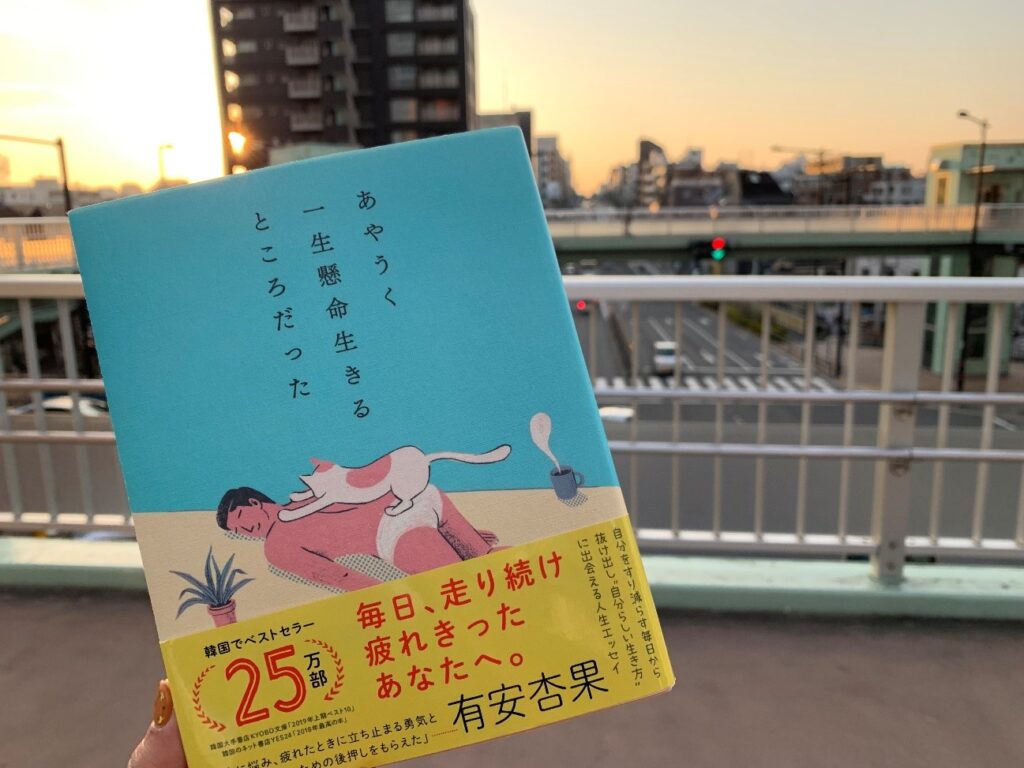

日韓40万部のベストセラーとなった韓国人による人生のエッセイ『あやうく一生懸命生きるところだった』(ダイヤモンド社)が、発売から2年経った今もSNSや各メディアで話題を集めています。

本書の翻訳を担当した岡崎暢子さんは、この本に出合って「無理してまで一生懸命やらなくてもいい」と感じて会社を辞め、自分らしく生きるためにフリーの翻訳家として新たなキャリアを歩み始めました。

そんな岡崎さんに仕事への価値観がどう変わり、どうやって夢への一歩を踏み出したのか、そして仕事が思い通りにいかない時はどうしたらいいのか、お話を伺いました。

満員電車に乗れなくなるほどがんばりすぎてしまった

――翻訳家になるまでのキャリアを教えてください。

就職氷河期に美大を卒業し、学生時代からはたらいていた設計事務所のアルバイトを続ける形でフリーターになりました。その後は職業安定所から紹介された出版社の派遣社員になり、旅行ガイドブックの進行管理を担当。最終的には契約社員になれたのですが、韓国旅行をきっかけに韓国語を学ぶようになり、韓国留学したくなったんです。

2週間ほどの旅行でしたが、韓国語は日本語と文法がよく似ていて、ルールを覚えれば語彙が増える点などがおもしろくて。また韓国のロックやヒップホップアイドルの曲を聴くようになり、どんどんのめりこみました。

当時担当していた旅行ガイドブックの仕事で韓国の広告代理店とやりとりすることもありましたが、当時入稿されていた現地の広告デザインや日本語がいまいちで……。「デザインはできるから、韓国語を身につければ将来的にこういう仕事が自分にもできるかも」と居酒屋のアルバイトを掛け持ちして留学資金を貯め始め、29歳で会社を辞めて韓国に留学しました。

1年後に日本に戻ってきてからは、出版社や新聞社で韓国関連の雑誌や本の編集に携わりました。日本語と韓国語の両方が掲載されているフリーペーパーの制作を担当した当時から「翻訳っておもしろいな」と感じるようになって。翻訳家によって訳し方がそれぞれ違うので、韓国ドラマや韓国映画を観ている時はいつも「こうやって訳すんだ」と訳ばかり見ていましたね。それから東京にある韓国系の新聞社に勤め、原稿を見ているうちに「私だったらこう訳したいな」と思うことも増えていきました。

――それで翻訳家になったのですか?

いえ、「翻訳家になりたい」という気持ちはあったのですが、その頃に在籍していた日本の出版社で、契約社員から正社員になれるタイミングだったので、なかなか踏み切れなかったんです。自分の年齢を考えても「40代で正社員になれるなんてあまりないし……」と悩んでいました。

そうして、モヤモヤしたままはたらいているうちに仕事の負荷もどんどん大きくなって、病んでしまったんです。私ひとりの部署で50人の外部関係者を束ねて雑誌を作っていて、今思えば完全にキャパオーバーでした。いろいろ試行錯誤してやっと余裕が持てるようになると、また新たな仕事を頼まれてしまうんです。仕事をするうえでは当然のことかもしれませんが、断るという選択肢が自分にはなかった。深夜に帰宅してすぐ翌朝には出社する毎日で、いつも寝不足でした。

そんなある日、通勤中に地下鉄が遅延して止まり、突然パニックになって車内で息ができなくなりました。それからはもう、満員電車に乗れなくなってしまって。それでも「今担当しているプロジェクトが終わるまでは辞められない」と、家から会社まで片道11キロをママチャリで往復して通いましたが、すでに限界を超えていたのだと思います。

――なぜそんな状態になっても会社を辞められなかったのでしょうか。

昔から、仕事だけは意外と几帳面で限界までものすごく頑張ってしまうタイプで……(笑)「私がやらなくちゃ」って思っちゃっていたんです。責任感が強すぎるんでしょうね。協調性を重んじる日本には、私みたいな人が多いと思います。

ちょうどそのころに『あやうく一生懸命生きるところだった』の原著に出合ったんです。「今日から、必死に生きないと決めた」「努力は、必ず報われるわけじゃない」「ムダな抵抗はやめろ!ムリしてやる気を出すな!」といった言葉を読んで、ハッとしました。いったい私は誰の人生を生きているんだろう?なんのためにはたらいているんだろう?と自分のことを見つめ直せたんですよね。

本来、はたらくのは自分のためのはずなのに、当時の私は周りの人のため、会社のためと周囲のことばかり考えて仕事を背負い込み、自分が潰れかかっていて……。そのことに気付いたのをきっかけに、だったらそんなに無理してまでやらなくてもいいんじゃないか?もっと自分の気持ちに正直になってもいいんじゃないか?と思えたんです。『あやうく一生懸命生きるところだった』が背中を押してくれました。

――会社を辞めてから、どんな経緯で『あやうく一生懸命生きるところだった』を翻訳する仕事が決まったのでしょうか。

いろいろな人に「この本を読んで会社を辞めようと思ったんです」と話していましたし、出版社にこの本を翻訳して出版したいと資料を作り見てもらっていました。

そしたら、ある人が「ダイヤモンド社が『あやうく一生懸命生きるところだった』の翻訳者を探しているよ」と紹介してくれたんです。

ダイヤモンド社に資料をお渡しして、翻訳することが決まりました。まさか自分が『あやうく一生懸命生きるところだった』の翻訳を担当できるなんて夢にも思っていませんでしたから、とても運が良かったと思っています。

人生は思い通りにいかなくて当たり前。自分の速度で歩けばいい

――『あやうく一生懸命生きるところだった』に出合った時、どう思いましたか?

最初は『あやうく一生懸命生きるところだった』というタイトルに驚きました。「一生懸命生きる」のは良いことだというイメージがありますから、そこに「あやうく」と否定的な言葉がついているのは、ちょっと意外ですよね。でも、心のどこかで「どうしてここまで頑張っているんだろう?」と思っている人は多いんじゃないでしょうか。私もそう感じていたから、見た瞬間に惹かれたんだと思います。

――『あやうく一生懸命生きるところだった』が、日本でも17万部を突破するほど売れた理由はなんだと思いますか?

自己啓発系のビジネス書を中心に「こうしなきゃいけない」「がんばらなきゃいけない」と焚きつけるような本が多い中、「がんばらなくていい」と逆を行く本だったことは大きいと思います。とはいえ、この本、がんばることを否定しているわけではありません。さまざまな生き方を受け入れる、そういう本なので、多くの人に共感されたのだと思います。

それから、がんばってきた人に「そこまで自分をすり減らさなくてもいいんじゃない?」と寄り添ってくれるところも、人気がでた理由だと思います。

日本も韓国も「いい大学を出て大企業に入る」という理想を描きがちな競争社会ですから、そこに疲れて「同調圧力に追い立てられることなく、無理のない人生を歩みたい」と考えている人も多いんでしょうね。

――『あやうく一生懸命生きるところだった』のなかで、若手のビジネスパーソンにぜひ読んでほしい部分はありますか。

第4章の「後れを取った分、若い人生。遅れているのは決して悪いことばかりじゃない。必ずしも、みんなとスピードを合わせる必要はない」「人はそれぞれ、その人なりの速度を持っている。自分の速度を捨てて他人と合わせようとするから、つらくなるのだ」といったメッセージは、ぜひ若い人に読んでほしいです。

著者のハ・ワンさんは大学受験で三浪し、兵役で休学するなどして30歳過ぎで大学を卒業し、その後の3年間は自分探しに徹するあまり無職だったそうです。だから自身を「不器用でのんびり型の人間」と公言しています。でも、まわりの人たちは小言を言ったりあきれたりすることなく、彼のペースを認めてくれたから余裕を持てたそうです。

ようやく就いた仕事にも疲れ切ってしまい、40歳でなんのプランもなく会社を辞めて「頑張って生きることをやめてみる」生活に入ったハ・ワンさんが、それまで世間から刷り込まれてきた“常識”を見つめ直した結果、このヒット本が生まれました。そう思うと、ちょっと元気をもらえますよね。

――コロナ禍で、思い描いていた通りに物事が進まなくて焦っている人も多いと思います。

『あやうく一生懸命生きるところだった』には「思い通りにいかないほうが正常だ」と書いてあります。そもそも、誰もが簡単に「なりたい人間」になれるわけじゃないですよね。「人生は自分の捉え方次第だから、理想通りにならなくてもそれを“失敗”と思わず、理想通りにならない現状を愛してみよう」といったポジティブなメッセージも書かれています。ぜひ読んで、心に響いた部分を支えにしてほしいです。

――最後に、岡崎さんの今後の展望について教えてください。

これからも翻訳の仕事を続けて、出版業界や韓国本の人気を盛り上げていきたいです。私自身たくさん回り道をしてきた人間ですから……今も道の途中ですが(笑)これまでの経験を生かしてイベント企画や編集のお手伝いなどをするのもいいなと思っています。それで私が携わった本を手にしてくれた人に「読んでよかった」と思ってほしいですね。

| あやうく一生懸命生きるところだった(ハ・ワン著/岡崎暢子訳) https://www.amazon.co.jp/dp/447810865X/ |

(文・秋カヲリ)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。