- TOP

- WORK LIFE THEATER

- 芸歴10年目の怪談師が、日本中を震え上がらせる存在になるまで

芸歴10年目の怪談師が、日本中を震え上がらせる存在になるまで

不可思議な体験を独特の声色で語り、人々を恐怖のどん底に突き落とす怪談師。都内を中心に活動する村上ロックさんは、日本を代表する怪談師の一人です。おどろおどろしい怪談を生で聴こうと、村上さんの怪談ライブには、地方からもファンが訪れます。

2013年にキャリアをスタートさせた村上さんは、なぜ「怪談師」という職業を選んだのでしょうか。村上さんが日本中を震え上がらせる存在になるまで道のりをお聞きしました。

バンドマンから役者を目指し、怪談師へ

「これは、ぼくの知り合いが経験した話なんですけど……」

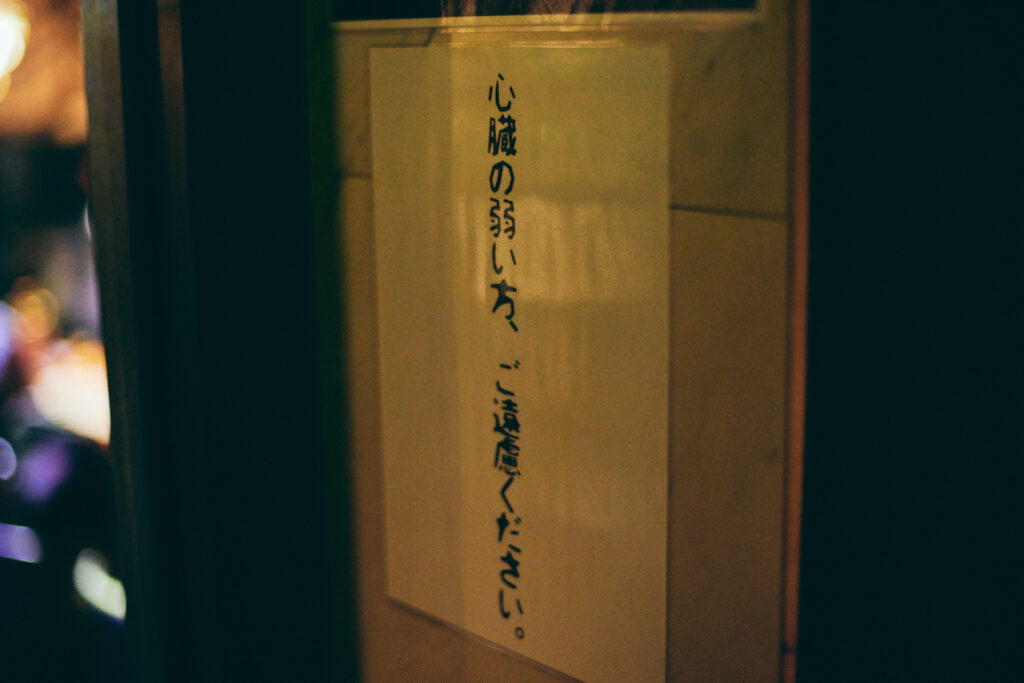

暗い店内の中、ステージの椅子に腰掛け、ゆっくりと話し始める村上さん。新宿歌舞伎町にある「怪談ライブBar スリラーナイト 歌舞伎町店」を拠点に、怪談師として活動しています。

今までに用意した怪談は、なんとトータルで数百本。その多くは、バーのお客さんや村上さんの知人から聞いたエピソードが中心です。村上さんは当日訪れたお客さんの顔ぶれや場の雰囲気をもとに、その日のステージにマッチする怪談を披露します。

そんな村上さんの「怪談歴」は長く、3歳のころには怖い話への興味があったそうです。

「家に『まんが日本昔ばなし』という絵本のシリーズがあり、その中でも『羅生門の鬼』という怖い話が好きでした。絵もかっこよくて、鬼や妖怪に惹かれるきっかけになったと思います。

そして不気味な話ではあるのですが、よく大人を見かけたら近寄って『ねえ、怖い話してよ』と後ろをついて回っていたそうです(笑)。小学校に上がってからも、稲川淳二さんの怪談番組をテレビで観たりしていました」

生粋の「怪談小僧」だった村上さんですが、当時は自身が怪談師になるなんて思ってもいませんでした。中学校の時には「ロックスターになりたい」とバンド活動に専念。23歳の時には、俳優を目指すようにもなります。

「ある時、知り合いの紹介から、地元・札幌で演劇団を主宰する人と飲む機会があって。酔いの席での流れから、彼の企画する舞台に出演することになりました。

稽古も大変だし、出番を終えた瞬間は『もう役者なんてやらない』と思っていたんですよ。でも、公演を観にきたほかの劇団から声がかかるようになっちゃいまして。毎月何かしらの舞台に出演し続け、気付けば3年が経過。『役者の道も面白いな』というマインドに変わっていました。

ただ、地方で続けていても、役者一本で食べていけるわけではありません。芸歴5年目の28歳の時、満を持して上京することに決めました」

上京後は俳優やバンドマンとして活動をしていたものの、鳴かず飛ばずの日々が続いたという村上さん。次第に派遣の仕事に追われることで精一杯になってしまいました。

転機が訪れたのは、村上さんが35歳になった2013年のこと。派遣の契約が終了し、職を失ってしまったのです。困っていた村上さんを救ったのは、北海道で役者として活動していた時の俳優仲間でした。

「ぼくが現在活動しているスリラーナイトというお店は、札幌のすすきのに1号店を構えていたんです。ちょうど9年前にお店の東京進出が決まり、すすきので怪談師として活動していた役者仲間が上京することになりました。そしてぼくを怪談師として誘ってくれたんです。

ぼく自身は正直、怪談というものが仕事として成り立つなんて考えたこともありませんでした。あくまで親しい友達が集まって楽しむものだと思っていましたから。でも仕事に困っていたからこそ、まずはやってみよう、と。それが今となってはちゃんと生業になっているのだから、本当に不思議なものですね」

「今日で最後にしよう」と思いながら店へ通い続けた最初の4年間

2022年現在、怪談師としては10年目のキャリアを迎える村上さん。役者の経験もあるぶん、華々しいデビュー戦を飾ったかと思いきや……。

「ぼく自身が一人暮らしを始めたころに体験した出来事を披露したんです。先輩からも話し方のレクチャーを受け、エピソードもしっかり覚えた。でも、全然ダメでした。『覚えた話を喋る』以上のことができませんでした。

本来、お芝居であろうが音楽であろうが、ステージで発したものをお客さんが受け取り、相乗効果を生み出すことに、表現の醍醐味があると思うんです。でも、それが一方通行だったんですよね。頭では『客席まで届けなきゃ』と分かっていたのに、どうお客さんとの距離を縮めればいいかが分かりませんでした。ぼく、誰よりも下手だったと思います」

最初の4年間は「毎日辞めることだけを考えていた」という村上さん。ステージに立っては傷つくことを繰り返し、精神的にも追い詰められていました。

「当時のお店は六本木にあり、駅からお店に向かうまでの道中は見上げれば東京タワーが輝いていました。でもぼく、お店までの道のりは真下しか向いていなかったので、東京タワーの存在に気付いてなかったくらいでした(笑)。

しまいには、あまりにストレスが溜まりすぎて、駅の券売機の使い方が分からなくなったんですよ。電車に乗れないから、自宅がある中野まで歩いて帰るんです。その間も歩きながらブツブツと怪談をつぶやいている。危ない精神状態だったと思います」

様子を見かねた友人にも「そこまで辛いなら辞めた方がいいんじゃない?」と言われていた村上さん。しかし、怪談師としてのキャリアをつなぎとめる出来事がありました。

「実は、1人だけ『続けた方がいいよ』と言う先輩がいたんです。彼はハードコアチョコレートというTシャツブランドのスタッフで、芸人さんの知り合いがいるなど、サブカルチャーに精通する存在でした。

彼に相談した時、『人生には4〜5年だけ、しんどい時期がある。何かのきっかけで乗り越えたら、好転することがあるよ』ってアドバイスをくれて。信頼していた人だからこそ、ぼくはその言葉を信じることにしました。

何より、下手な怪談師のぼくを応援してくれる、温かい常連さんの存在もあった。周りの支えがあったからこそ、続けてこれたんだと思います」

そして、好転する瞬間は突如として訪れます。村上さんが怪談師として活動を始めて5年目の2017年。先輩怪談師も去り、村上さんが「スリラーナイト唯一の怪談師」として、毎日ステージを回していた時期のこと。

「それ以前は、覚えた文章を頭の中で整理しながら読み上げるだけでした。でも、ふとした瞬間に『自分の言葉』として、怪談をお客さんに伝えることができるようになったんです。

お客さんとの距離感が、パッと縮まったのが分かりました。無我夢中になって日々のステージをこなしていたので、何をきっかけに自分のスタイルが変化したのかは分かりません。ただ、その日を境にお客さんの拍手が徐々に増えていきました。

そして、六本木から歌舞伎町に移転した時には、ぼくが怪談師の中でも古参になっていて。より一層『お客さんからお金を貰っている以上、一定の満足度を提供しなければ』と思うようになりました。ステージとの向き合い方が変化しましたね」

9年間、楽しいと思ったことは一度も無かった

現在、村上さんがステージで言葉を紡ぐごとに、どんどん店内の空気は重く、淀んでいきます。怪談が終わって照明の点いた瞬間、客席のあちこちから「はあ」と漏れ出すため息。村上さんは息遣いやテンポを自在に操りながら、人々を恐怖の沼へ突き落とします。

「目の前にいる人へ、自分の言葉で出来事を話す。毎日の生活で誰しもがやっている『当たり前のこと』をステージでこなすのは難しいです。でも、妙に思わせぶりな間をつくったりと、リズム感を調整しながら話しかけていく。徐々に客席の集中力も上がっていきます。

最近は、日常生活の中で怪談口調が出てしまうことも多いです。『あ、そういえば……昨日見た映画なんだけどさ……』と話題を振った瞬間に『ちょっと待って。それ怖い話?』と遮られることもあります(笑)」

寝ている時も怪談をする夢を見てしまうほど、「怪談師」という職業が体に染み付いてきたという村上さん。しかし「怪談が好きだから、仕事を続けているんですか?」という質問には、意外な答えが返ってきました。

「実は、9年間、楽しいと思ったことは一回もないんです。ただただ、終わった後の拍手や、『怖かった』『楽しかったね』という声を聞いてホッとしています。

正直、子どものころと違って『怪談が好き』とは言えません。もちろん『嫌い』とも言えないのですが、仕事である以上『楽しい』だけのものではなくなりました。もはや趣味ではないからこそ、簡単に『好き』と言えなくなったんだと思います。

その一方で『ここを直してみるか』と次のステージに向けた反省点を探す自分がいるのも事実なんです。怪談を披露している最中も、頭の片隅では『間がもう少し長くてもよかった』『もっと声のトーンを落とせばよかった』と改善できるところを洗い出しています。

きっと、何か『到達できないゴール』に向かって突き進んでいく面白さを感じているんでしょうね。だからこそ辞められないんじゃないかなあ、と。もし納得がいく100点満点のステージができるようになったら、その日のうちに辞めるかもしれません」

最後に、村上さんの求める「理想的な怪談師の姿」について聞いてみました。

「明確にどうなりたい、という目標はありません。ただ、年を重ねるのが楽しみです。怪談師という職業は特殊で、年を取れば取るほど話が板についてくるんですよ。おじいちゃんが話す昔話に説得力があるように、怪談も年季が入るほど、語り口に深みが出てくるんです。

この仕事には幸いにも定年退職がありません。60歳、70歳と年を重ねてもなおスリラーナイトが続いているようであれば……ぼくはまだ怪談師をしているんじゃないでしょうか。

想像してみてください。おじいさんが学生服を着て、言葉もあやふやになりながら怪談を披露するんです。『あれですよ、道を渡るときにチカチカしてる――そう、信号機』って。ほら、怖くないですか?」

(文:高木 望 写真:小池大介)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。