SNSで注目を集めた29歳の切り絵作家が「寂しさ」を作品に投影する理由

「『どうするの、これ?』って思うくらい大変な部分を切っている時が、一番テンションが上がります」

そう語るのは、29歳の切り絵作家・斉藤洋樹さん。

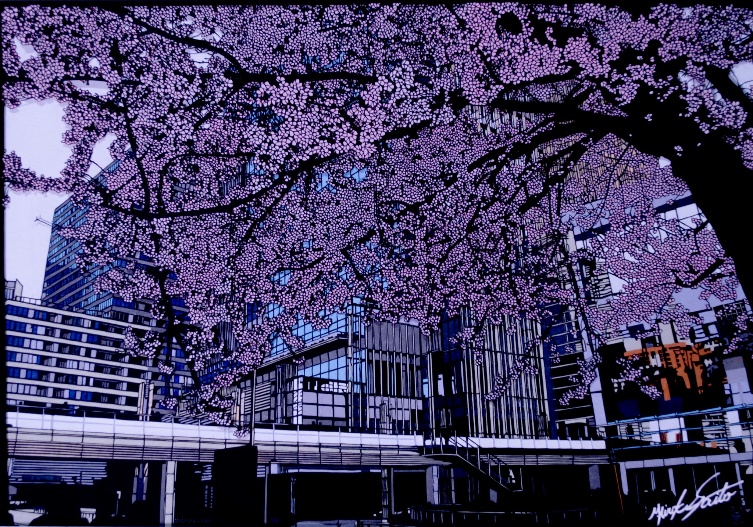

斉藤さんの手掛ける切り絵は、思わず「え、写真?」と見まがうほど精巧な作品ばかりです。2022年秋ごろ、Twitterで投稿した作品の数々が話題を集め、「すごい、すごすぎる」「本当に切り絵なの?」と称賛の声が方々から寄せられました。

製作中を撮影した動画を投稿すると、「まるで紙に魔法をかけたみたい!」と270万回以上再生され、「いいね」も10万件以上に。日本テレビ「ヒルナンデス」にも取り上げられるなど、斉藤さんの存在はメディアからも「世界を切り取る切り絵作家」として注目されました。

斉藤さんの作品はポストカードサイズからA3サイズほどの大きさで、4カ月ほどかかるものもあるそう。失敗したら一から作り直すことになるため、集中力を要する切り絵。さぞ緊張感を持って臨んでいると思いきや、「悩むほど楽しいです」と斉藤さんは笑顔で語ります。

「『この部分をどうやって表現しようか……』って探るのがおもしろいんです。だからといって、根詰めて作業しないようにしていますね。1時間に一度は手を止めて筋トレするようにしたり、趣味のスキーをしに行ったりと、こまめに身体を動かすようにしています。寝ないとダメな人間なので22時以降は絶対に作業しません(笑)。切り絵作家として長く活動し続けたいので、なるべく無理をしないと決めています」

斉藤さんが切り絵と出会ったのは、高校生のころ。「これをするために生まれた!」と思うほどのめり込みますが、切り絵作りから離れた時期もあったといいます。

「その期間はずっと『なんか違うな』ってモヤモヤしていました。本当の自分を隠していたように思います」

なぜ、斉藤さんは好きなものを手放し、もう一度奮起したのでしょう?その軌跡を聞きました。

きっかけは、国語の先生の一言

1993年、長野県長野市に生まれた斉藤さんは、幼少期から内気な性格だったといいます。

「人見知りが強かったみたいです。小学校に入学しても新しい友達ができずに保育園から仲良かった子と遊んでいました。ポケモンやジブリのキャラクターをなるべく本物に近づけて描くのが好きでしたね」

中学校では美術部に入り、「鉛筆画」を始めます。陰影を細部に描きこむことで、まるで白黒写真のような絵になる鉛筆画。もともと細かい作業が好きだった斉藤さんは、被写体である花瓶やワインボトルをじっと見つめては手を動かし、黙々と技術を磨きました。

その後、長野市の公立高校へ入学。高2の春、ある国語教師が斉藤さんに声をかけました。

「放課後に切り絵の授業があるんだけど、受けてみない?」

斉藤さんは「え、切り絵?」と首をかしげます。

話を聞いてみると、授業で描いた斉藤さんの絵が廊下に貼り出されているのを見て、直感的に「向いているのでは?」と思ったそうです。斉藤さんは「おもしろそうだな」と感じ、申し込むことに。

この授業は地域住民も受けられる公開講座で、1年を通して、毎週1回開催されるものでした。斉藤さんは誰かを誘おうと考えたものの、切り絵に興味を示す同級生はおらず、仕方なく一人で参加することに。いざ教室に入ると、高齢者や主婦の方ばかりで、高校生は自分だけでした。

「年上の人ばかりだし、続けられるかなぁ……」と思いながら席に座ると、60代くらいの優しそうな女性が教壇の前に立ちます。その人こそ、斉藤さんが基礎を学ぶことになる切り絵作家の先生でした。先生は簡単な自己紹介のあと、「まずは実践」とばかりにすぐに台紙とカッターを配りました。

切り絵の予備知識もなく、特別な感情を抱いていなかった斉藤さん。先生に言われた通りにカッターを持ち、机の上に置かれた台紙に刃を入れた瞬間、今まで感じたことのない衝撃が走ります。

「もう、ドーンと雷が落ちたような感覚でしたね。『これをするために生まれてきたんかな』って思うくらいでした。もともと難しいものを取り組むのが好きだったからかもしれないけれど、とにかくワクワクしっぱなしでした(笑)」

最初は先生が描いた下絵を台紙の上に載せて切っていましたが、授業を重ねるごとに上達し、先生が描いた下絵なしでも切れるようになっていきます。とうとう年度末の最後の課題では、スペインのサクラダファミリア大聖堂を題材した切り絵を見事完成させました。

吐くほどのストレスで気づいたこと

切り絵にはおよそ1500年の歴史があり、発祥はインドといわれています。日本では江戸時代、宴席の余興として、音楽に合わせて一枚の紙をハサミでさまざまな形に切り抜く芸として始まりました。

現在は水彩画と組み合わせたものや立体的なものなど、より高度な技術が問われる作品が生みだされるようになりました。それを知った斉藤さんは「切り絵ってこんなに奥深いいんだ」と魅了され、もっと学びたいと思うようになります。

しかしその後、斉藤さんは人知れず切り絵から離れることに――。

高3の春、切り絵を学ぶために美大への進学を目指しますが、どんなに探しても切り絵を学ぶ学科が見つかりませんでした。「ひとまず、美大は受けよう」と実技試験に向けて鉛筆画の練習を始めますが、受験のために絵を描くことに窮屈さを感じ、いつしかスランプ状態に……。

加えて、美大の授業料の高額さにも絶句し、誰にも相談することなく大学受験を断念。運動部に所属していたことから、市内にあるスポーツトレーナー専門学校へ進学することにしました。迷いを振り切るように、切り絵から離れていったのです。

専門学校に入学後は、視野を広げるためにさまざまなことに挑戦。スキューバダイビングのライセンスを取ったり、エアロビクスインストラクターの資格を取得したりと、自分に合うものを模索しました。

就職活動の時期に差し掛かった1年生の冬、いくつかのスポーツ関連会社の説明会に参加します。2年生の夏にはスポーツマッサージを専門とする会社に内定。月1回の内定者研修が始まり、忙しい日々を過ごすようになりますが、「本当にこの道でいいのだろうか……」という思いがくすぶっていました。

内定者研修が始まって半年が過ぎた2014年1月、斉藤さんの身体に異変が起きます。研修地がある駅前で突然の吐き気に襲われたのです。当時のことを斉藤さんはこう振り返りました。

「専門学校のころからもうっすら感じていたんですけど、スポーツに係る環境って体育会系の雰囲気が強いんです。それこそ内定先もがっつり体育会系で、本来の自分とはだいぶかけ離れた姿を演じていたように思います。ストレスに気づいたあと、10代のころに身体を動かすことが楽しいと思えたのは、自分らしくいられる創作の時間があったからだと思い知らされました」

専門学校の卒業式の1週間前に、斉藤さんは内定を辞退。次の目標も見つからないまま、自宅に引きこもるようになりました。

初の展覧会で定まった、切り絵作家の道

燃え尽きたように自宅でふさぎ込んでいた斉藤さんですが、数カ月が経って体調も落ち着き、近所のスキー教室でアルバイトを始めます。それでも時間を持て余したことから「暇つぶしに何か作るか」と切り絵を再開。時間の合間に作ったものをSNSで公開するようになりました。

すると、学生時代の友人からたくさんの「いいね!」が付きます。初見の人からも「これ、趣味なんですか?もったいないかも……」というコメントが届きました。

「ぼくの作品なんてまだまだのレベルなのに」と思いつつ勇気づけられ、「もしかしたら伸び代があるかも」と思うようになります。そこで、思い切って展示会に作品を出展することにしました。

2014年12月、人生初の展示会が神奈川県で開かれました。イベント初日、「どう受けとられるのだろう」とドキドキしながら会場に到着。作品から少し離れた場所で様子を見ていました。

すると、斉藤さんの作品の前で数人の客が立ち止まります。一人の客が連れの友人に向かって「きれいだねぇ」と笑顔で話していました。その光景を見て、斉藤さんは言葉にできない感情を抱きます。

人になかなか言葉で気持ちを伝えられない繊細な性格、自分の内面を隠して過ごす葛藤……。悩んできた日々を一気に吹き飛ばすほどの喜びを感じたのです。

「切り絵なら、自分の気持ちを伝えられるんだ……」

この日から、斉藤さんは「切り絵作家」と名乗るようになり、作家の名に恥じない作品を作ろうと心に決めます。

切り絵は独学で

24歳から切り絵作家として活動を始めた斉藤さん。当初から「風景を極める」と決めていました。

「切り絵を学んでいた時に切っていて一番楽しかったのが風景でした。普段、何気ない景色がすごくきれいだなって思えたり、ふっと見たものに感動して胸がいっぱいになったりするんですけど、そういうのってぼくは性格上なかなか人に伝えられなくて……。それを切り絵で表現できたらって思ったんです」

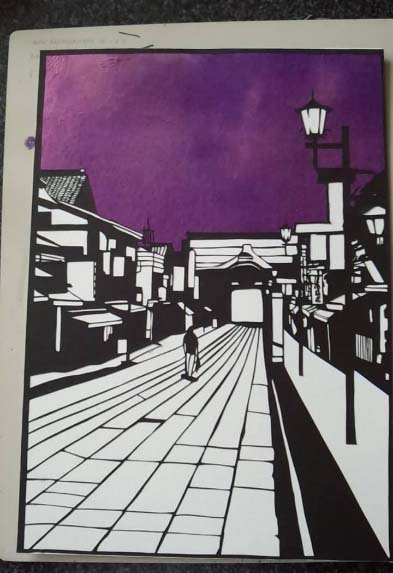

代表的な作品として、「向(むこう)」があります。作家として歩み始めて1年が経過した2015年に製作されました。

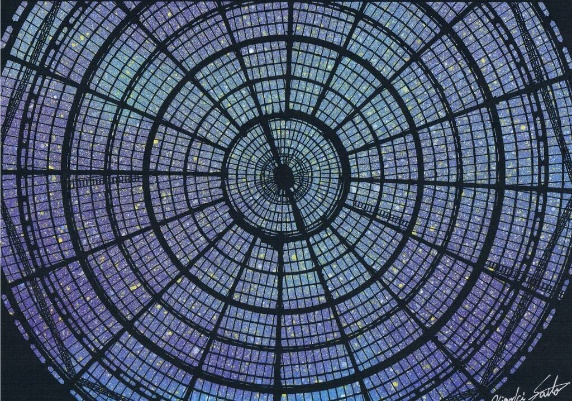

この作品は、斉藤さんがパソコンで過去の写真を見返していたことから始まります。題材を探そうと見ていると、専門学校の研修旅行で行ったイタリアの都市ミラノの写真が目に留まりました。それは、父親から借りたデジタルカメラで撮影した、古い建造物の中から窓を見上げた一枚。見つめながら、ふっとアイデアが浮かびます。

「この窓の向こうに、たくさんの星が広がっていたらどうだろう?」

そう思った斉藤さんはさっそく製作に取りかかります。ただ、当時は切り絵の作り方がネットに出回っておらず、試行錯誤しながら作ることに。

まず、青色のグラデ―ションの和紙に水彩絵の具「ポスターカラー」を塗った歯ブラシを振って満天の星を表現。その上に、別の紙で作った切り絵を貼りました。

以来、斉藤さんは自分で見た景色をベースに、そこで感じた思いを乗せるスタイルが定着。着々と技術を磨いていきました。

1人だからこそ心に残る「寂しさ」

現在、斉藤さんは両親と暮らしながらアルバイトで切り絵の材料や展示会の参加費を捻出しています。「作家だけで生計を立てるのはまだまだ……」と謙遜しますが、昨年のSNSやテレビ取材での注目が功をなし、斉藤さんの作品を購入したいという声が寄せられているそう。

また、オンラインストアにて自身の切り絵作品をデザインしたポストカードやグッズを販売。「近い将来、作家1本でやっていきたいです」と斉藤さんは意気込みます。

今まで手掛けてきた作品について、斉藤さんはこう振り返りました。

「モデルにする風景は、県外に一人で行ったときのものが多いんです。その場所には、当然ですが自分の知らない人たちの暮らしがあって、そこに自分1人がぽつんと歩いているのが無償に寂しく感じることがあって。でも、1人だからこそ心に残って、忘れがたいものになっている気がします」

「逆に、地元の景色を切ることはあまりないんです」と、斉藤さんは照れ笑いを浮かべます。

「生まれてからずっといる長野は、楽しい思い出がたくさんあるんですけれど、しんどかった時の記憶もあるので、それが前面に出てしまう気がしてなかなか作る気持ちにならないんです(笑)。でもいつか(過去と向き合うために)選ぶこともあるかもしれないですね」

そして、斉藤さんは大好きな切り絵について力強く語りました。

「ずっと昔から切り絵という手法はあるけれど、まだまだ知らない方が多いと思います。いまだに切り絵って言えば、台紙に貼った平面のものをイメージされる方も少なくありません。リアルな切り絵も作れるんだということをもっと伝えていきたいです。たくさんの人に知ってもらって、どんどん切り絵の世界を広げていくことが、ぼくの目標です」

(文:池田アユリ 写真提供:斉藤洋樹さん)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。