「現役40年の小さな映画館」シネマスコーレの映画狂スタッフが再興を目指して奮闘する理由

名古屋駅すぐの場所に、40周年を迎える老舗のミニシアター「シネマスコーレ」があります。

ミニシアターとは、座席が200席未満の小さな映画館のこと。シネマスコーレは座席数51席の小さな映画館ではあるものの、上田慎一郎監督(代表作『カメラを止めるな!』)や前田弘二監督(代表作『まともじゃないのは君も一緒』)など、トップで活躍する映画監督たちが「シネマスコーレで舞台挨拶をしたい」と口をそろえるほど、映画業界で知らぬものはいない劇場です。

シネマスコーレを長年支えてきたのは、副支配人の坪井篤史さん。

坪井さんの仕事は多岐にわたります。映画の上映作業やイベント企画・運営から日々の掃除や雑用まで。また、大学で映画論の非常勤講師としても活動しています。

映画マニアでもある坪井さんは自宅とは別に部屋を借り、VHSの映画のテープ7000本以上を所蔵。自身のことを「子どものころからの映画狂です(笑)」と語ります。

「1分、1秒たりとも映画のことを考えない時間はありません。高校生の娘には『どうせ今日もブックオフかTSUTAYAに行ってたんでしょ?』なんて言われて、家族には見透かされていますね。映画が中心のまま、44歳まで来ちゃいました」

2020年、シネマスコーレは新型コロナウイルスの影響で客足が遠のき、大きな打撃を受けました。

これに危機感を抱いた坪井さんが、インタビュー記事でミニシアターの切迫した状況を告白。この記事を読んだ映画監督や俳優陣が、全国のミニシアターを救うべく「ミニシアター・エイド基金」を立ち上げ、2カ月間で3億円を集めました。

2021年5月には俳優の斎藤工さんがシネマスコーレの「空席」を1週間購入したことも話題に。このアイデアを引き継ぎ、シネマスコーレで「空席買いますシステム」が誕生。

「空席買いますシステム」とは、今すぐにはい行けないけれどいつか行こうと思っている人が空席を買い、来たときに買った分だけ映画を観ることができる仕組みです。この収益により、シネマスコーレは運営費を補填することができました。

「映画の監督として舞台挨拶する予定だった斎藤工さんが、オンライン配信でトークしたときに「席を買いたいです」と言ってくださったことがきっかけでした。おかげで今も常連の方、そうじゃない方にも購入いただいています」

監督、俳優、観客に愛されているシネマスコーレ。そこで奮闘する坪井さんはなぜ映画に、ミニシアターにこだわるのでしょうか。好きなことを仕事にする坪井さんの軌跡を聞きました。

きっかけは、ジャッキー・チェン

坪井さんが映画に魅せられたきっかけは、香港の映画スター、ジャッキー・チェンでした。

小学校3年生だった坪井さんは、ジャッキーのファンである母親に映画館へ連れられ、『プロジェクトA2 史上最大の標的』を観ます。そこで、大きな衝撃を受けたのです。映画は言うことなしにおもしろかったのですが、坪井さんが最も驚いたのは「観客の反応」でした。

「ジャッキーがコミカルな演技をすると、館内が揺れるぐらい大人が笑うんです。今ではありえないですけど、観客がスクリーンに向かって『がんばれ!』って応援したり、大きな拍手が起こったり……。1つの画面を見ているだけなのに、こんなに人を魅了させる文化があるんだってびっくりしました」

当時は1回の料金に2本分の映画が見られる「2本立て同時上映」が一般的で、坪井さんはもうひとつの映画『漂流教室』も鑑賞。すると、先ほどの映画とは異なる世界観にまたもや度肝を抜かれ、帰り道にこう思いました。

(たぶん、僕は一生で映画に飽きることはない。それなら、もっとたくさんの映画を知っている人間になろう。)

この日から、坪井少年の生活は一変します。学校から帰ると一目散にレンタルビデオショップに向かい、VHSビデオを借りては観てをくり返す。週末になると祖父が映画館に同行してくれ、坪井さんは毎週約10本の映画を観るようになります。

それで成績は急降下……と思いきや、坪井さんは「誰にも映画の時間に文句を言わせない」とい考え、真面目に勉強をこなしました。

地元の中学校に入ると、「映画のことなら坪井に聞け」とばかりに、クラスメイトたちはこぞって相談するように。

「昨日テレビでやっていた映画って、続編はあるの?」

「坪井と一緒に映画を観たい!」

「明日デートなんだけど、何を観たらいいと思う?」

坪井さんは「続編はね……」「あの作品なら間違いないよ!」と、一人ひとりに丁寧に答えました。

「学校では役に立たない知識だし、自分から映画好きって言うほどでもないと思っていたんですけど、友達や先生が話を聞いてくれて。好きなものを持っていると周りに伝染したり、誰かの役に立ったりすることがあるんだなって思えましたね」

普段は映画に興味を示さない人が目を輝かせて楽しんでくれる姿を見て、坪井さんは言葉にできない幸福感を味わいます。それが将来の仕事に結びつくとは、このときは思ってもいませんでした。

映画が好きでも「つくる側」ではなかった

中学校を卒業後、名古屋市熱田区の高校に進学した坪井さん。映画研究部に所属し、映画をつくることになるのですが、「僕は映画を撮る側になりたいんじゃなく、観る側でいたいんだな」と気付きます。

「1年に1本、部で映画を撮る必要があったんですけど、逃げたしたくなるほどいやでした(笑)。映画が好きだからと言って、作品を作りたいわけじゃなくて、僕はただ、純粋に映画を楽しみたいんだって思ったんです。それなら将来は映画館とか、配給会社とか、宣伝する仕事がいいのかなと考えるようになりました」

部活の顧問の先生に進路の相談をすると、「映画に携わる仕事につきたいなら、まずは大学で英語を学んだら?」とアドバイスを受けます。師匠のように慕っている先生の意見を聞き、名古屋学院大学外国学部に推薦枠で合格。卒業まで時間があった坪井さんは、春日井市にあるシネコンではたらき始めます。

シネコンとは、施設内に複数の映画を同時に上映できる大型映画館のこと。現在はシネコンが映画館の主流ですが、当時は全国に数えるほどしかなく、映画を何本も観ることができる場所に坪井さんは心が躍りました。

「もぎりを切ったり、ポップコーンを作ったり。たまに映写機フィルムをさわらせてもらうこともあって、劇場っていろんなことができるんだって毎日ワクワクしてましたね」

大学に入学したあともアルバイトを続けました。ただ、授業に出席するよりも映画を観るほうが楽しく、大学生活は二の次になっていきます。

映画が2番の場所にはいられない

あいかわらず映画中心の生活が続き、友人の助けを借りながらなんとか大学の単位を取得した坪井さん。卒業論文の準備をしていた4年生の秋、突然母親から「申し訳ないんだけど、学費を払うことができない」と言われます。

坪井さんは、「やった!明日からぜんぶ映画の時間に充てられる!」と喜び、その場で大学を辞めることを決めました。

この決断に、周りの人たちは大変驚いたそう。

「同級生にはびっくりされたし、教授にも引き留められましたけど、『もし路頭に迷ったとしても、それは僕の責任ですから』って言って、気持ちは揺らがなかったですね」

坪井さんは大学を中退し、映画館の仕事に没頭。ある日、シネコンの支配人から「うちの社員にならない?」と誘われます。「友達も社会人になるし、僕も就職したほうがいいのかも」と思い、社員になるための接客研修を受けることになりました。

そこで、坪井さんは耳を疑うような言葉を聞きます。

マナー研修の講師から、「映画館にくる客は何をしに来ていると思うか?」と尋ねられ、坪井さんは「映画を観に来ていると思います」と答えました。

すると、マナー講師から「それは2番目の理由です。1番は、皆さんの接客を見ています」と返ってきました。

これを聞いて、坪井さんは大きなショックを受けました。

「映画を見てほしいのに、映画を見る目的が2番目だという場所には絶対いられないと思ったんです。今思えば、マナーの研修だからそう言われたんでしょうけど、21歳の僕には納得できなくて、『うわ、無理』って思っちゃった(笑)。でも、これがきっかけで『もうどうなってもいいから、とことん好きなことをやろう』って決めることができました」

ミニシアターの世界へ飛び込む

シネコン以外の仕事を探し始めた坪井さん。ふと、中学生のころから通っている2カ所のミニシアターが頭に浮かびました。今池駅近くの「名古屋シネマテーク」と、名古屋駅からすぐの「シネマスコーレ」です。

ただ、どちらもスタッフを募集していなかったため、直接支配人に直談判することに。

最初に足を運んだ名古屋シネマテークでは勇気を出せず何も言えませんでした。次こそはと、その足でシネマスコーレに向かい、店番をしているスタッフに「なんでもします。手伝わせてください!」と頼みました。

後日、スタッフの口利きにより支配人の木全純治さんが面接してくれることに。坪井さんは今までほとんど袖を通していないスーツを着て、履歴書を握り締めながらシネマスコーレに向かいました。

入り口で待っていた木全さんは、面接の間、坪井さんの話を頷きながら聞いてくれたといいます。

「そんなにやりたいなら、とりあえず週末だけ来なさい」

その言葉に、坪井さんは心の中でガッツポーズをしました。

シネマスコーレの名前は、ラテン語で「映画の学校」という意味です。

1983年、創立者の若松孝二監督が、「若い人たちが自分の思うような作品を作り、それを上映する場をつくろう」と言う思いで誕生させました。主に、インディーズ映画(学生やアマチュアのスタッフ・キャストがつくる自主映画)やアジアの作品を上映していたといいます。

坪井さんがはたらき始めたときは、支配人の木全さんを筆頭に数名のスタッフが運営に力を注いでいました。

たとえば、ポスターは配給会社から送られてきたものを貼るだけではなく、スタッフで手書きの映画のポスターを作ったものを掲示。「お客さまに映画に少しでも興味を持ってもらえるように」と創意工夫を凝らすシネマスコーレのやり方に、坪井さんは感銘を受けます。

「ここで思いっきり映画のおもしろさを発信しよう」

同世代の監督たちとの友情

その後、坪井さんはシネマスコーレが運営する香港映画のグッズ専門店の店長を兼任。2003年、結婚を機にシネマスコーレの社員になります。

同年、韓国ドラマ『冬のソナタ』がテレビで放送され、日本は空前の韓流ブームが巻き起こりました。シネマスコーレで韓国映画を上映すると、連日シアターは満席に。

「グッズ専門店でも韓流スターのプロマイドやドラマに出てきたアクセサリーが飛ぶように売れて、1日数百万円の売り上げが出ました。韓国映画のバブル期でしたね」

韓流ブームが落ちついた2007年、シネマスコーレでは若き日本人監督のインディーズ映画を扱う機会が増えました。当時の坪井さんは、インディーズ映画に苦手意識を感じていたといいます。

「どこか身内で楽しむようなイメージがあって、『これを劇場で上映しておもしいのかな?』っていう気持ちでいました。でもある日、今では第一線で活躍している前田弘二監督と、彼の映画によく登場する俳優の宇野祥平さん(『深夜食堂』などに出演)がタッグを組んだ映画と出会って、『インディーズですごいものをつくる人たちがいる!』と見る目がガラッと変わったんです」

前田監督と宇野さんに「うちで舞台挨拶をしませんか?」と声をかけたところ、すぐに出演が決まり、舞台挨拶トークショーが実現。坪井さんは2人と同世代だったことから意気投合。前田監督は新作発表のたびにシネマスコーレでイベントを行ってくれるようになりました。

坪井さんが手掛ける企画がたびたび好評を博すと、映画関係者から「名古屋におもしろいミニシアターがあるらしい」と噂が広まり、若手の映画監督から直々にイベントの依頼がくるように。

舞台挨拶やトークショーでは坪井さんが進行役を引き受け、映画通だからこそのきわどい質問を監督に投げかけます。すると館内は大いに沸き、観客からの質問も自然と弾みました。

実際にイベントを終えた監督からも感激の声が上がります。

「お客さんを間近に感じられて、その場で感想をもらえるのはシネマスコーレならでは」

「劇場の人とお客さんが、一緒に映画を楽しんでくれるのがいいですね」

「僕らにとって、本当に映画の学校のような場です」

当時のことを、坪井さんはこう振り返ります。

「当時の監督たちが僕と年齢が近かったから言えたんですけど、たとえば『あのシーンは正直迷いがありましたね?』と聞くと、『実はそうなんです』なんて返ってきたり(笑)。お客さんも次に映画を観る視点が増えるし、その場で感想を言いやすくなるんですよね。1つの映画に対して偽りなく会話をしたほうがいいと思うし、お金を払って見てくれる人の感想をダイレクトに聞いて、監督には次につなげてもらいたい。じゃないと、映画業界が続いていかないと思うんです」

作り手と観客を育てるスタイルを貫くシネマスコーレは、いつしか新人監督の登竜門のようになっていました。

2020年の大打撃と感謝

2020年、前述のとおり、新型コロナウイルスの影響がシネマスコーレに暗い影を落としました。オープンから一度も休んだことがなかったシネマスコーレは、40日間の休館を余儀なくされます。

5月末に開館するも、客足はぱたりと途絶え、経営が苦しくなりました。行政から50万円の感染症対策協力金を得ることができましたが、シネマスコーレの運営には月175万円の固定費がかかり、赤字は膨らむ一方でした。

「世の中は外出自粛が推奨されているから、お客さんに『ぜひ映画館に来てほしい』とは言えない……。いったいどうしたらいいんだろう?」

この状況に救いの手を差し伸べたのが、アニメーション映画『音楽』で監督を務めた岩井澤健治さんと、原作者の大橋裕之さんでした。

岩井澤監督と大橋さんはシネマスコーレの応援Tシャツを製作し、「これを販売することで売り上げに充ててください」と提案してくれたのです。さっそくオンラインや店頭で1枚2,500円で販売すると、シネマスコーレの常連客や映画ファンたちが購入し、1カ月で2,000枚が売れました。

さらなる支援の輪が広がります。シネマスコーレの窮状を訴えた坪井さんのインタビュー記事を読んだ濱口竜介監督と深田晃司監督が、全国の小規模映画館を支援するための「ミニシアター・エイド基金」を立ち上げたのです。その声はミニシアターを知らなかった人たちまで届き、2カ月で3億円の支援金が集まりました。

その他にも、テレビ朝日の「報道ステーション」をはじめ、テレビ局がシネマスコーレのドキュメンタリーを放送したり、俳優の斎藤工さんが空席を1週間購入したりなどのことから、シネマスコーレの現状は多くの人に届きました。

坪井さんも「自分たちでもできることをやろう」と考え、延期になっていた舞台挨拶をオンラインで開催。映画の上映は人と人との間隔を空けるために座席数を半分にし、観客にマスク着用をお願いするよう呼びかけました。

35ミリのアナログ映写機がもたらしたもの

「映画が好き」という強い思いではたらく坪井さんですが、「シネマスコーレを辞めたい」と思うほどの出来事がありました。

「2020年の秋に、稼働させていたデジタル映写機が突然壊れたんです。新しい機械は600万円以上の代物で、融資を受けて新しいものを買いましたが、観客数が戻らない状況なので、結局お金だけが出てしまって……。僕がここではたらくことで共倒れになるんじゃないかって、最悪の結果を想像してしまったんです」

日々、数えるほどの観客数に胸を痛め、ストレスとプレッシャーに苛まれた坪井さん。「今でもその気持ちはゼロではないんですが……」と前置きしながらも、現在は前向きな気持ちではたらけていると話します。

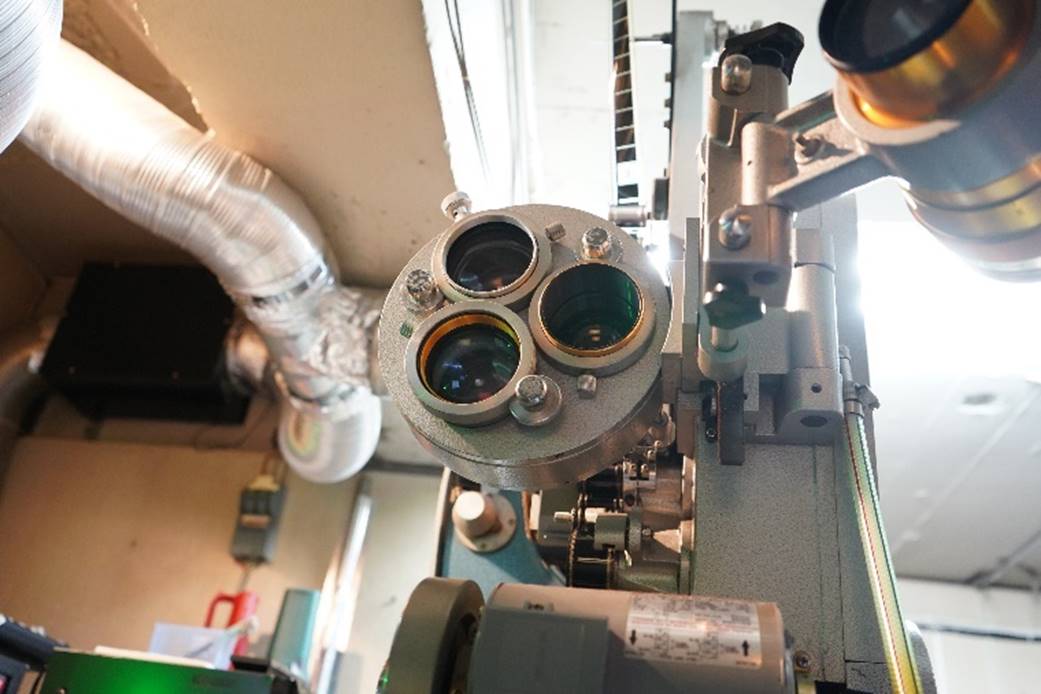

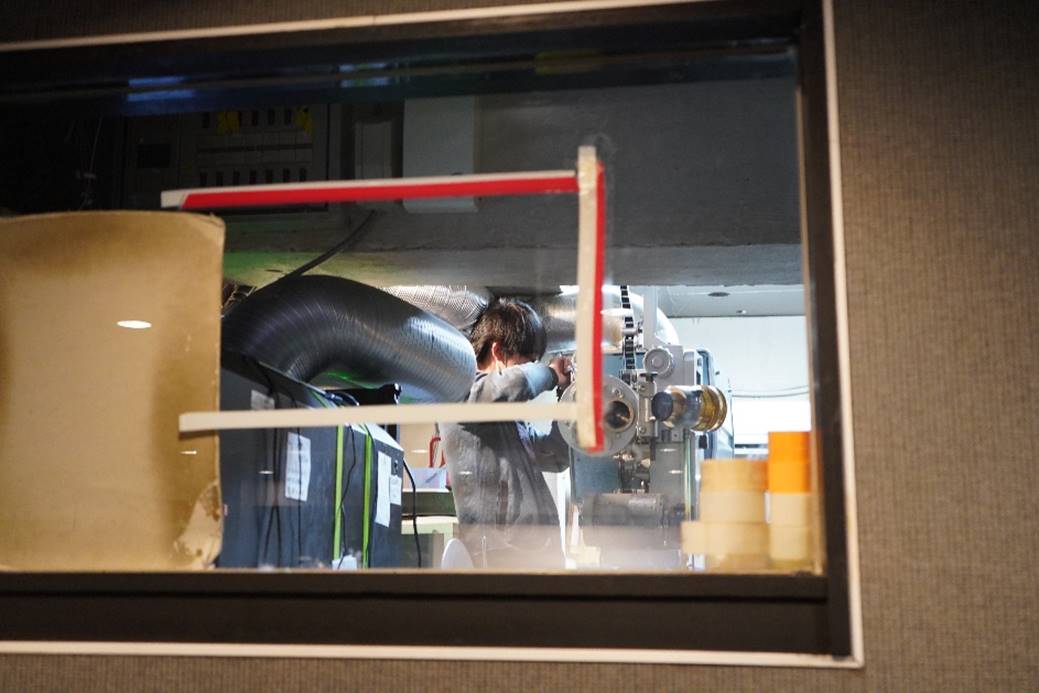

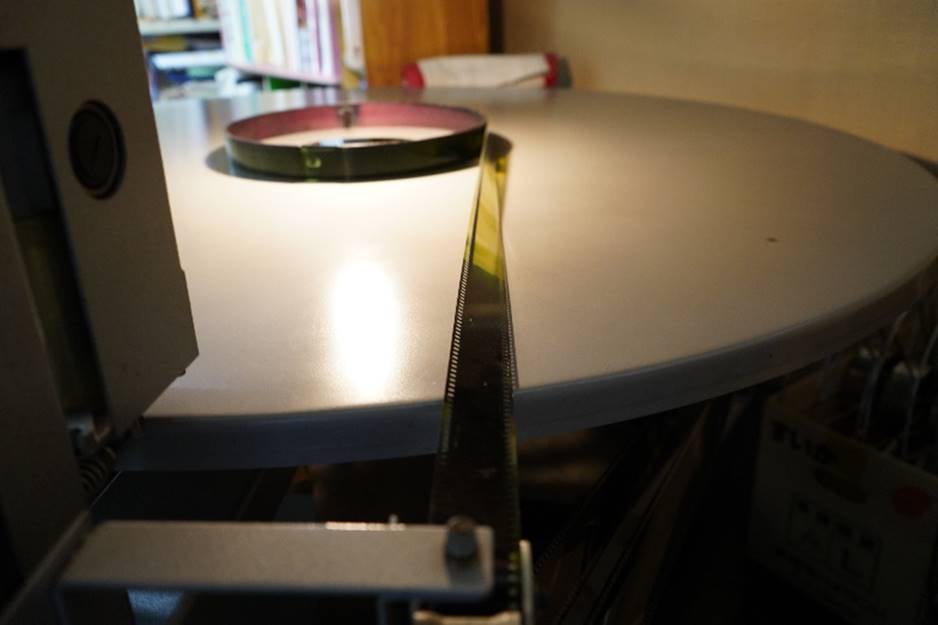

モチベーションを取り戻したきっかけは、映写室の片隅で埃をかぶっていた35ミリのアナログ映写機。デジタル映写機のトラブルの際、壊れていたアナログ映写機も修理して、月に数回「フィルム上映」をするようになりました。全国で数えるほどしか行われていないフィルム上映は、どこか懐かしい風合いの映像を楽しめます。

「今年の5月から、三浦春馬さんの主演映画を定期的にフィルム上映するようにしました。すると、三浦さんのファンの方たちがたくさん観に来てくれて、泣いて喜んでくれたんです。映画を観て幸せになってもらうっていう実感を思い出すことができて、すごくうれしかったですね。シネマスコーレでしかやれないことを続けていけばいいんだと、お客さんに教えてもらいました」

最後に、坪井さんはミニシアターの良さをこのように語ります。

「ミニシアターで観た映画って、大きな映画館で観るよりも覚えていたりする人が多いんです。小さいけれど個性的な空間で観ることによって、劇場に向かうまでの道のりや作品が強く記憶に残るんでしょうね。そういう場所をなくしたくないというのが、ここではたらく理由かもしれません。名古屋のシネマスコーレがひと際おもしろい劇場だと言われるよう、これからもがんばっていきます」

(文・写真:池田アユリ)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。