建築学が宿る芸術ケーキ。幻の“座布団型モンブラン”を生む理系シェフ・小住匡彦さんの躍進劇

「いや、この行列はすごいね。参ったわ」

2021年2月、大阪梅田にある阪急百貨店で開催された日本最大級のバレンタインイベントで、そんな声が聞こえてきました。

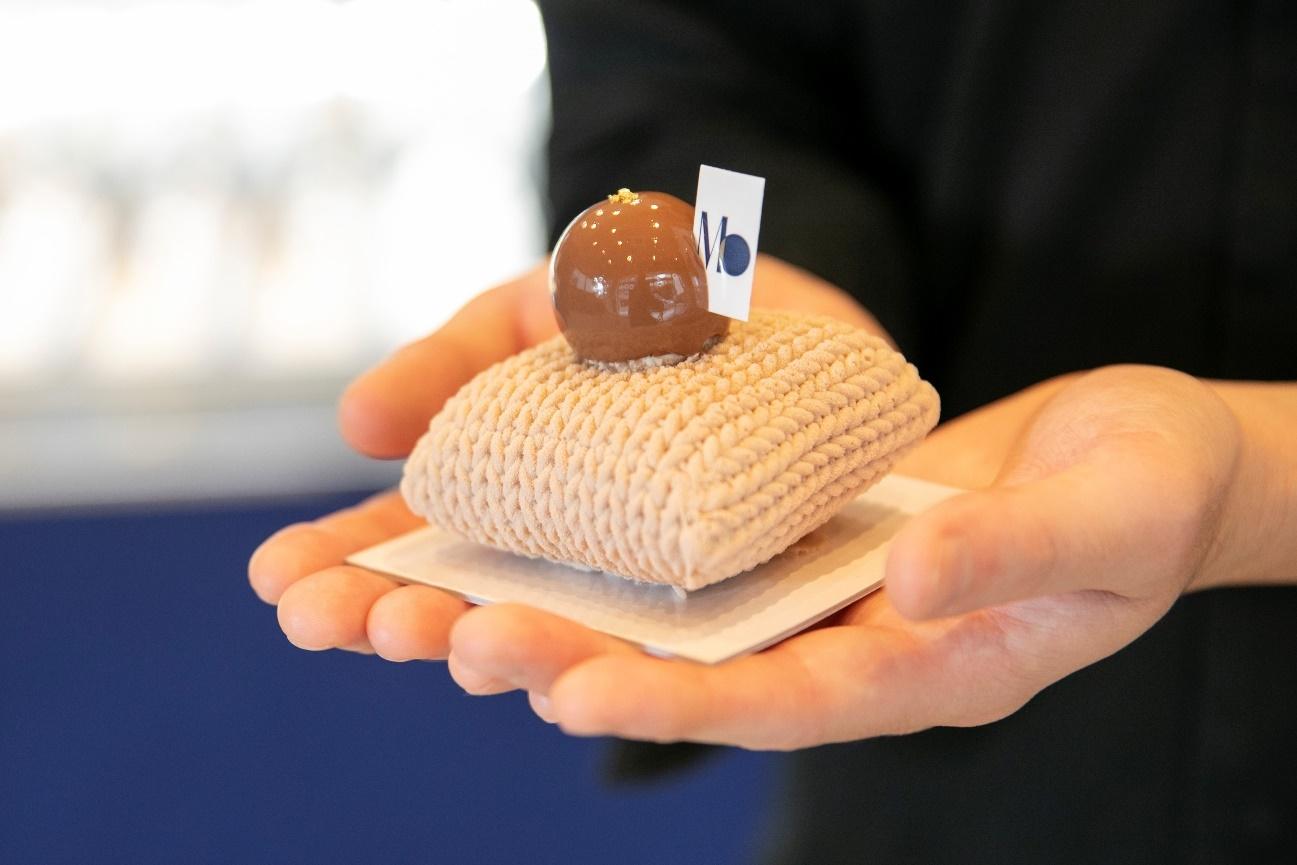

その行列の先にあるのは、座布団の形をした『Zabtonモンブラン』。

ブースには約200人が並び、4時間待ちの最大行列になっていました。

それ以来、イベントでは早朝から並ぶ人も続出するほどの人気に。ディズニーランド顔負けの行列ですぐに完売するため、「幻のモンブラン」とも呼ばれています。

見た目もさることながら味も一流で、ひとたび口にすると大抵はリピーターになるそうです。

『Zabtonモンブラン』を作ったのは、パティスリー『Masahiko Ozumi Paris(マサヒコ オズミ パリ)』の小住匡彦さん。

平成3年生まれと新進気鋭のシェフで、28歳にしてパリのミシュラン星付きレストランでスーシェフ(副料理長)としてはたらいたパティシエ界のエリートです。

学生時代から料理の道に邁進してきたのかと思いきや、関西大学の建築学科卒。芸術的な見た目も魅力のケーキには、どれも建築学が活かされているとか。

異色の経歴の持ち主ですが、シェフとしてのスタートは、一般的なシェフよりも出遅れてのものでした。なぜこれほど早く一流のシェフになれたのが、その躍進劇を伺いました。

パティシエにはなりたくない。建築学科を卒業し、内定を蹴ってフランスへ

パティシエの父を持ち、真面目な家の長男として育った小住さん。「理想の息子にならないと」とコツコツ勉強し、関西大学の建築学科に進学します。建築学科を選んだのは、デザインが好きだから。パティシエとして活躍する父親を尊敬していましたが、休みなくはたらく姿を見て「しんどそうだな」と感じていたため、パティシエになるつもりはありませんでした。

建築について学ぶ傍ら、アルバイトでサッカーのコーチも務めました。小住さんは幼稚園からサッカーをずっと続けていて、プロ選手になる知り合いもいました。その影響を受け、サッカーの道に進むことを考えたこともあるそうです。

やがて建築関連会社に就職する学生仲間に合わせるように就活し、複数の企業から内定をもらいます。が、その後、「本当は会社員になりたくない。毎日スーツを着て、ネクタイを締めて、満員電車に乗るのは嫌だ。人と違う人生を選んで、父親以上の成果を出したい」という気持ちがわいてきます。

その悩みを聞いた父親は「パリに留学しなさい」と言いました。「本場のパリでスイーツについて学び、パティシエの道に進んでほしい」という思いがあっての提案です。パティシエには興味がなかったものの、パリは『パリ・サンジェルマンFC』の本拠地でもあり、サッカーが盛んな都市。「パリでサッカーするのもいいか」と22歳でフランスに渡ります。

「焦りの感情が生まれたのは、パリに向かう飛行機の中です。大学卒業後に明確な目的もなくパリに留学することになったので、親族にも大学の友人にも『そんな自分探しは大学生のうちに終わらせておくことだろ』とさんざん呆れられ、くやしい気持ちがありました。進路は決まっていませんでしたが、今まで苦労なく保守的に生きてきた分、甘い環境を脱して自分で切り開く力をつけようと決意しました」

パリのソルボンヌ大学でフランス語を学びつつ、パリ・サンジェルマンFCの下部の子どもたちにサッカーを教えたり、サッカーチームに入ったりしてサッカーに明け暮れました。サッカーチームでは実力があれば認められましたが、いろいろな国籍の人が集まるコミュニティでは言語の壁にぶつかり、くやしい思いをします。

「コミュニティではみんな英語を話します。僕は英語があまり話せず『こいつはフランス語もわからないし英語もわからない。何語で話せばいいんだ?』って目で見られて、プライドが傷つきました。『対等になるには英語が必要なんだ』と痛感してロンドンに渡り、今度は英語を学びました」

海外だと日本語は何の役にも立ちませんでしたが、日本人らしい勤勉さは役に立ったそう。地道に勉強し、ロンドンで英語を習得して、外国人とも対等に話せるようになりました。

パティシエのアルバイトで理系思考が強みに。現場を掛け持ちし、一気に駆け上がった

フランス語と英語を習得した小住さんは「これからどうしよう?」と進路に悩みます。サッカーの仕事はあまり稼げそうになく、内定を蹴ってまでパリに渡った意義が感じられませんでした。わざわざパリに来た以上、内定先以上の金額は絶対に稼ぎたい。そう思った小住さんは、初めてパティシエの仕事に目を向けます。

「パリにいる日本人は成功したお金持ちばかりで、彼らは『行き詰っているなら外に出たほうが運命に出合えるよ。とにかくチャレンジしたほうがいい』と口を揃えて言うんです。父からも『ケーキ屋でアルバイトしてみてほしい』と言われ、すぐには稼げなくても、まずは何事も経験だからやってみよう、と思いました」

ケーキ屋ではたらきはじめると、すぐに周りから頼られる存在になります。小住さんはかつて日本にいるとき、クリスマスの繁忙期に父の手伝いをしたことはありました。とはいえ、その時はいちごを切ったり材料を混ぜたりと簡単な作業のみ。それなのに、自分でも驚くくらい上手にケーキ作りができたのです。

「こんなの簡単じゃないか、どうしてみんな驚くんだろうって不思議だったんですが、今思うと、僕は理系の思考でケーキ作りをしていました。ケーキを化学の目線で捉えて『こうすると気化するだろうな』と考えながら生クリームを混ぜていたんです。この考え方が、すぐにケーキ作りを上達させられることにつながったんだと思います」

人種差別をされることが多いパリでは、列で順番を飛ばされたり注文を後回しにされたりするのが当たり前でした。買い物に出かける一瞬でさえ「舐められないように」と気を張っていた日々の中で、パティシエとしてキッチンに立っているときだけは胸を張っていられました。

パティシエの仕事に手ごたえを感じた小住さんは、名門の製菓学校『ル・コルドンブルー』に入学します。ところが学ぶ内容はどれも簡単に感じられ、15歳からパティシエになる人もいる世界で「これ以上遅れを取りたくない」と焦りが募り、わずか1カ月で退学。

それからは評判のケーキ屋に行って、おいしいと思えば「はたらかせてください」と直談判し、10店舗近くではたらきました。最初の1~2カ月はただばたらき、3か月めから月5万円ほどの厳しい条件はざらです。朝はチョコレート屋、昼はパン屋、夜はケーキ屋、さらに学校というハードスケジュールで、始発に乗り深夜まで仕事漬けの生活を送ります。

「そのころが一番しんどかったですが『ここでやめてしまったら半人前のまま終わってしまう』と踏ん張りました。SNSで休日のバーベキューを楽しむ友人を見ては『絶対に見返してやる』と思っていましたね。それに、パリは地方から来た野心家ばかりで、休んでいると自分の仕事が取られちゃうから、休むわけにはいかないんですよ。意識が高い人しか残れない厳しい場所にいたから、強くなれました」

全従業員がボイコット。「お前一人が残ったほうがいい」と言われ、覚悟が決まった

小住さんの転機となったのは、26歳で出合ったお店『ラクロワ』です。フランスに来てから初めて“見た目が綺麗で味もおいしいケーキ”だと感じ、はたらかせてほしいと伝えましたが、シェフはかたくなに首を横に振りました。まだオープンしたばかりで人件費を払う余裕がないと言うのです。それでも小住さんは何度も頼み込み「お金はいらないから、はたらかせてください」と交渉して、ついに『ラクロワ』の一員になりました。

それから、誰よりも熱心にはたらきました。早朝に掃除を終わらせて余った時間でケーキ指導を仰ぎ、夜は電話で質問し、休日も出勤し、すっかりシェフに信頼される存在になります。

しかし、それをよく思わなかったほかの従業員が「小住だけ贔屓するなら俺たちは全員辞める」と宣言しました。小住さんは「自分が辞めるしかない」と考えましたが、シェフは「あいつらはお前がどれだけがんばっているか知らない。ケーキ業界にとっては、あいつらが残るよりお前ひとりが残ったほうがいい」と小住さんを選び、小住さん以外の全員を解雇したのです。さらにキッチンを半分にして、店の半分を小住さんに任せると言いました。

「このタイミングで、明確にパティシエの道を選びました。シェフが覚悟を持って僕を選んでくれたんだから、シェフやケーキ業界にも絶対に恩返しすると覚悟を決めたんです」

ラクロワのスーシェフ(副料理長)となった小住さんは、オープンから休みなくはたらいていたシェフに休みをプレゼントします。シェフが3週間のバカンスを過ごす間、小住さんはラクロワの責任者として奮闘しました。

「シフト決めから発注、販売、現金管理まで一人でやって、かなり鍛えられました。ラクロワ以外の小さいお店ではたらいていたときも雑用が多く、トイレから冷蔵庫、エアコンまで直さなきゃならなくて『なんでこんなことまでやらなきゃいけないんだ』と思っていたんですが、自分で店舗を持つようになった今、何か壊れても自分で修理できてすごく楽です。無駄だと思ったことも、ちゃんと全部糧になるんですよね」

ジェラート・ピケから着想を得たモンブランがヒットし、行列必至店に

ラクロワではたらいた後は5つ星ホテル・パラスホテルでスーシェフを務め、製菓専門雑誌『So good』の表紙を日本人最年少で飾るなど、次々に華々しい成果を積み上げていきましたが、コロナ禍の影響でパリの観光客が減り、日本へ帰国。父親がオーナーを務める『Kent house plus』の2代目シェフに就任します。

小住さん自身のブランド『Masahiko Ozumi Paris』は、すでに2019年に立ち上げていました。これまでは、日本に一時帰国したタイミングで、デパートなで開催される期間限定のイベントにのみ出店していたのです。

大阪に常設店をオープンしたのは、立ち上げから3年後の2022年6月。常設店を作るほどの知名度を獲得したきっかけは、2021年2月、阪急百貨店うめだ本店で開催されたチョコレート博覧会でした。

そこで初登場した『Zabutonモンブラン』が人々の目を引きつけ、1週間分のケーキがわずか2時間で完売しました。イベント出店前は「こんなにいらないよ」と冷蔵庫とショーケースの数を減らされて低い予算で臨みましたが、予算の25倍もの売上を叩き出します。

「Zabutonモンブランは、日本のものを世界に発信しようという思いで作ったケーキです。日本らしく芸術性も感じられる座布団の形を選びましたが、そのまま再現するとアートではなくキャラクターケーキになってしまいました。ふと洋服屋で人気ブランド『ジェラート・ピケ』のパジャマを目にして、そのモコモコの生地に『表面で工夫すればいいのか』と気付かされたんです。それでニットのような表面のケーキにしました」

絵が苦手だった小住さんは、建築学科で活用したCADソフトやPhotoshop、Illustratorを駆使してデザイン画を制作。繊細なデザインを施したケーキの型を3Dプリンターで作り、大学での経験をケーキ作りに活かし、本物のニットのようなきめ細かい表面と絶妙な立体感を実現させました。

遠回りだと思っていたことが、すべて自分の強みになっていた

小住さんは「だれもやらないようなことをして、ほかにないものを作りたい」という思いを胸に、カバン型、ミトン型、メリーゴーランド型のケーキなども生み出しています。ショーケースに並ぶケーキはどれも独創的かつ芸術的なものばかり。小住さんの緻密なデザインやデジタルクリエイティブの結晶であり、その土台にあるのは学生時代の学びです。

「パティシエは中学からの叩き上げや専門学校の卒業生ばかりで、大卒の人間はほとんどいません。僕は高校や大学での数年間を取り戻そうと、ずっと焦っていました。でも、初めてケーキ屋でアルバイトをしたときからうまくできたのも、自分にしか作れないケーキを生み出せるのも、理系の勉強をして建築を学んだからです。遠回りのようで実は近道だったんだと、今は思えます」

そんな小住さんのもとには全国からお客さまが訪れ、限定ケーキを販売する日は深夜から並ぶ人もいます。当然休む暇もないほど忙しく、すでに300連勤を超えましたが、それでもケーキ作りはやめられないと語ります。

「生まれ変わったらもうパティシエにはなりたくありません。でも、北海道から沖縄まで全国のお客さまがはるばる来てくれて、ショーケースを見てめちゃくちゃ笑顔になって、ケーキの箱を持ってルンルンで帰っていく姿を見ると、こんなにうれしい仕事はほかにないなって思っちゃうんです」

今後の目標は、ミシュランの星を取ること。日本人のパティシエで達成した人はまだおらず、前人未到の道です。

「パティスリーに限らず、チョコレート屋、パン屋、レストランなど幅広く挑戦していきたいです」

『Masahiko Ozumi Paris』は、オープンして半年で大阪の有名店になりました。関西一、日本一、そして世界のミシュラン取得への道は、我々の想像よりずっと短いかもしれません。

(文:秋カヲリ 写真:秦真理子)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。